県民週間で学校訪問。少人数学級や特別支援学級等々教員の定数も増え「落ちこぼさない」教育が徹底していた。グループ学習などを通してコミュニケーション能力、主体的に学ぶ学習が推進されていた。半世紀前の授業形態と今の違いを参観できる。多くの人たちに自由参観してもらいたいものだ。

Author Archives: katuhiro

井之川中1年フィールドワーク案内

年金友の会県知事あいさつ24日Gゴルフゴルフ遊歩記

gゴルフ集落大会、懇親会にアージンの差し入れ

大瀬川の清掃ゴミ拾い 子ども会、育成会

10数年ぶりの鍾乳洞目手久、検福ー入口が様変わり

昨日午前8時45分頃から10数年ぶりに東目手久鍾乳洞を訪ねた。当時は道路脇からきび畑の畦を横断して水路伝いに行けばたどり着けたが、今回はさらに上まで登って右側の雑木林、竹林を経て小川に到着、ここを登っていった。当時の水路には木々が生え覆い尽くしていた。もはや10年過ぎると自然の猛威繁殖には抵抗できないのだ。更に台風の跡で、木々は倒れ大木も倒伏手のつけようがない。やっと通れるようにのこぎりで切って進む。当時楽々に案内した私がとまどうのだから、驚きとしか言いようがない。美山保さん達は昨年ここに入って時間経過で騒動し、本人も救急車で運ばれた。それとは知らず私はその本人に案内を頼んだ訳だ。申し訳ない。その後、上に抜けるという場所を案内してもらったが、そこは違法「ゴミ捨て場」と化していた。

美山さんの案内で目手久ダムを初めて知った。渡り鳥も来るという「ため池」だ。

権福の銀竜洞近くの手つかずの鍾乳洞は再発見に時間を要したが記憶をたどって見つけた。当時は「谷間であるため開発の手から逃れている」と説明した鍾乳洞だ。

地上部は赤土畑が広がる。広大な農地だ。近くまで開発の手が伸び、もはや地下部が赤土にまみれるのは時間の問題だ。

おそらくすでに、鍾乳石はつららも赤土で染まっていることだろう。入り口の写真だけ撮って思い出を胸に「永遠なれ、」と別れを告げた。

朝日新聞 掲載「疎開船武州丸悲劇の航海」

14年目の疎開船武州丸平和の夕べが朝日新聞に掲載された。

日本学術会議の任命拒否をする菅総理だが、任命されなかった人は全て「政権側にもの申す、」人たちだ。マイノリティ、少数派の意見を無視するより、圧殺する暴挙。今の香港を見るようだ。

「戦争はいつの間にかやってきた」と戦争経験者は語る。黙らされ、黙っていると無抵抗となり「若者が再び戦場へ向かう」日がやってくる。

徳之島「武州丸の悲劇」は兵隊だけでなく国民皆が犠牲者になることを伝えている。

平和を語る、平和を願う、平和を築くのは今の若者である、そのことを大人は責務とすべきだろう。

私は戦後生まれだが「聞いて、知って、伝える」ことはできる。なごみの岬~平和の碑、訪ねてほしい。刻印された富山丸のこと、3700余名の死者。家族、幼いこども、妻がいたことを。

躍動 亀津小学校運動会、中学校 コロナ禍に負けず

徳之島で初のコロナウイルス感染者が出た。

被害者を差別したりしてはいけない。何時でもどこでも誰でも感染の危機にある、という認識が必要だ。

しかしながら、感染者のいる危険な地域に行くときは、用心すべきだろう。会社員・公務員気をつけよう!我慢するときは我慢しよう!

ラジオでも言っていました「個人の問題ではあるが、感染すると家族・地域(徳之島全域)に大きな問題が生じる」。

スポーツの自粛、不要不急の外出控えで商店街や飲食店への影響。マイナス面での経済に及ぼす影響は計り知れない。グラウンドゴルフ大会もなくなった。高齢者の足腰が衰え、体力も心配(自分もだが)

できることをしよう、ウォーキングや5,6人でグラウンドゴルフ。

ウイズコロナ、コロナと共に生きる、ことです。

武州丸慰霊の夕べ

「徳之島でコロナウイルス感染者出ました。」ニュースの翌日でしたがマスク着用で31名の参加者。平和ネットワークは日常の支え合い協力共同から生まれると感じた今日の慰霊の夕べでした。

冒頭あいさつで「コロナ感染者は被害者で有り差別偏見をなくすること、人種、宗教、あらゆる違いを認めることで戦争はなくなる。」「戦争という人災はいつの間にかやってくる。人権侵害の最たるもの。」「今なき犠牲者の声に耳を傾けて、・・・故人 澤津橋務さんの録音メッセージ」「子どもから高齢者が慰霊の夕べに参加すること。平和は与えられるものではない。若者に平和を構築することを望む。そのためには高齢者は体験、聞き語りをするべき」「一瞬にして夢・希望を絶たれた人たちの声なき声をつたえて」とあいさつした。

昨日、初のコロナ感染者が天城町で出たことで、学校関係の有志には参加を見送った人が多かった。日頃から平和教育を推進されている「武州丸と平和を考える会」の方々には申し訳ありませんでした。今回は鹿児島朝日新聞社記者も来島し取材していただきました。148名の無念さを多くの方々に知ってもらうことはありがたく「再びこどもたちを戦場に送るな、」の実践です。

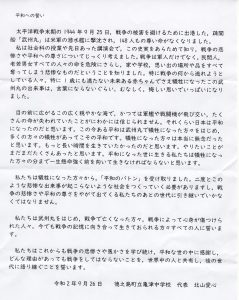

亀津中学生の北山愛心さんは『私たちは犠牲になった人たちから『平和のバトン』を受け取りました、戦争の悲惨さや愚かさを学び、平和な世の中に感謝し戦争をしてはならないことを、世界中の人と共有し、語り継ぐことを誓います」と誓いの言葉を報告した

参加者、上原トヨ子さんは「戦争に行った兵隊さんも、疎開した人も同じ一つの命です。武州丸で犠牲となった人たちへの思いを共有したい、」と知って伝えたい強い思いを語ってくれました。

疎開船武州丸慰霊の夕べご案内

澤津橋 務さんは約10年後に他界した。

26日 土曜日 夕方4時 なごみの岬慰霊の夕べ

同じ事の繰り返しだが、誰かがしなくては。2006年故名城秀時遺族会長と出会い語り継ぐことを約束した。あれから14年。その間に米軍基地移設反対闘争もあった。

歴史は繰り返される恐れがある。

過去に目を閉ざすものは未来に対して盲目となる、某大統領の声を数十年思いだし平和教育を推進してきた。ユネスコ憲章にある「戦争は人の心の中に生まれる、人の心に平和の砦を築かなければならない」

明後日26日夕方4時から慰霊の夕べ。未来のこどもたちにメッセージを。

戦争を体験していなくても、聞き、知って伝えることはできる。

故人 澤津橋務さんの平和のメッセージ(録音)を伝えたい。