Author Archives: katuhiro

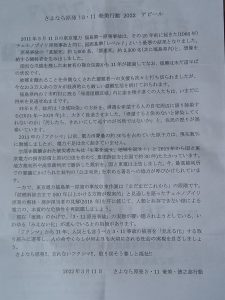

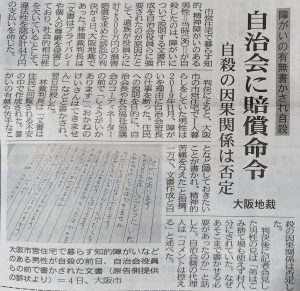

信じられない❗人権侵害 どうしてこんな差別が❗

今日は北中学校フィールドワーク 徳之島町・伊仙町巡り

夢を見ながらトイレで起きた。

夢の中で短歌を作っていた。内容は

「夢の中 今はジャガイモ 収穫期 ロシアと交わす休戦交渉」

TVの情報が夢の中にも・・・。ウクライナからの撤退を!国連決議の中で孤立するロシア、独裁者プーチンによる国民の嘆き。第三次世界大戦を危惧する世界の人々。私欲・物欲がもたらす人間の醜さだ。

写真は広報北区、ジャガだるま、

昨日は長男拓磨が奄美市議会で一般質問の日だった。頑張っています!

さて天候は昼から雨模様

伊仙町スタートだ。

犬田布騒動、犬田布メランジュ、ミャトバル(塩田跡)などから

「もうひと眠りするか!」

午前中は晴天、小原海岸を展望、島民の農閑期保養リラックス、タラソテラピーの場であった。次いでAT火山灰層、20年ぶりの再会だった 2002年2月の発見当時が懐かしかった。3万年前の姶良カルデラ噴火?の灰が積もっている。嬉しいですね。ここで故中山清美さんとの記念写真がある。

塩田、メランジュの地質成り立ち学習も楽しかった。

今日は北中学校の生徒と記念撮影。5月に修学旅行沖縄です 沖縄戦とも無関係でなかった徳之島戦跡。旧奉安殿の機銃掃射跡、弾痕。平成17年から毎年続けているフィールドワーク 自然、歴史 特に鍾乳洞は子どもたちが喜ぶ場所だ❗だが地下も地上の環境に左右されている、事を学ぶ。

カムィヤキの歴史 なごみの岬で富山丸輸送船と沖縄戦 疎開船武州丸の戦死。

ジャガイモ今年は?

昨年に引き続きジャガイモはスタートがkg205円だったそうだ。相場はジャガイモ農家に有利に動いている。品薄、全国的に風水害などで不作だったのか。気候温暖化で気象条件が災いしてどこかで悪ければこちらが良くなる。賭け事でもある。安定した収入を農家は求めている。その点サトウキビはバブル期からほとんど1トン2万円そこらだが「基幹作物」として定着。

国会、県、市町村議会の議員の皆さんには力をいれてほしい「サトウキビ」の政府補助金をだ。世界情勢から甘味資源を確保するために米と同様、食糧自給率をたかめるためにもアクションが必要だ。徳之島町議会議員選挙も間近だ。生活に直結する政策ビジョンを持つと同時に未来志向の熱い思いを持つ議員、学習する姿勢の議員が誕生してほしい、と切に願う。

我が愛妻も昨年のくも膜下出血という大事を徳州会病院と自衛隊ヘリの緊急搬送など普段目にしない陰の力とも言うべき人たちのおかげでほぼ回復し、社会復帰できた。

コロナ禍パンデミックで医療従事者の苦労と犠牲を見ている。世の中のあらゆる不具合、困り感のある人々に政治が気づいてくれたらと、老婆心ながら思う。

旧正月 火之神祭

コロナ禍での競技・練習の在り方 日本グラウンド・ゴルフ協会

コロナ禍における大会の運営及び練習方法について

グラウンド・ゴルフ

施設(公園や小学校等)を利用するにあたり、「感染拡大防止策」を講じながら実施しましょう。

- 現在は、大規模大会は控えたほうが良い状況です。

50人以下の参加者で、しっかりした感染防止対策を講じ安全に運営できるのであれば実施可能。

- 小規模の大会や練習についてもしっかりした防止対策を講じ、安全に運営できるのであれば実施可能。

- 1グループのプレーヤー人数は4〜5人が望ましいが、密にならない広い会場で実施できるのであれば、6人でも可能。 (プレーヤーの前後の間隔を注意する)

- 密を避けるための工夫をする。たとえば開会式や閉会式の簡略化、参加者同士の距離をあけるなど

- 練習については、防止対策を講じれば実施可能。(密にならないよう、会場の広さを考慮する)

| 【参考】日本グラウンド・ゴルフ協会ホームページ |

協会としては「大規模の大会はできるだけ控えてください」とのことです。

開催する場合は、以下の対策をお願いします。

【大会を開催するにあたり「主催者」が気を付けること】

- 主催者として対策をとり、その旨をアナウンスする。

- 参加者のリスト(氏名や連絡先記入)を作成し、主催者側で 3か月間 保管する。

- 密を避けるための工夫をする。例えば開会式や閉会式の簡略化、参加者同士の距離をあけるなど。

- 誰とラウンドしたのか確認するため記録(スコアカード)は主催者が保管する。

会場でも検温する。マスクの確認を行う。もしマスクを持っていない場合は参加できない。

- 受付窓口には、消毒液を設置する。

- 受付時の混雑を極力避けるよう工夫する。

休憩スペースや待機スペース等を設ける場合は、密にならないよう工夫する。

【大会や練習で参加者が気を付けること】

- マスクを着用。ゲーム中など、息苦しい時は外してもよいが、ゲーム時以外はマスク着用。

- 出かける前に各自で検温を行う。

- こまめな手洗い、手指消毒を行い、咳エチケットを心掛ける。

- 他の参加者やスタッフ等との十分な距離を確保する。大きな声で会話や応援等をしないこと。

- タオル使用の場合は共有しないこと。

- 飲食する場合は(指定場所がある場合は、範囲の中で)周囲の人となるべく距離を取り対面を避け、会話は控えめに。食事時間帯や休憩時間に密になりやすいので注意。

現在、練習している活動例を紹介します。(本日参加者10人)3チーム編成

①「寄る辺施設利用のガイドライン」内容を確認し利用している。

②毎回、期日、参加者氏名、連絡先を記載した参加者名簿でチェックし、記録は3か月間保管している。

③各自で検温しているが、練習会場でも検温する。昼食等なし。飲み物のみ

④徹底した消毒を心掛けている。

以上のように工夫して実施したが、高齢者の健康保持は医療費の高騰などからも工夫しながら実施すべきだろう。高齢者は孤独感を感じてグラウンドゴルフに仲間を求めている。長引くコロナ感染予防対策として屋内施設の使用中止はやむを得ないが屋外のマスク着用は、まん延防止で飲食店の8時まで食事を可能とするよりも安心・安全である。

学校でも教員が子どもの三密やマスク、うがいを注意して登校させている。60~70余年、経験豊富な高齢者が予防対策を守れない、と考えるのは如何なものか。

閉じ込めるのでなく経済活動と同様に、解放すべきである。ワクチン3回目接種証明なども参考にしてほしい。コロナから防衛より攻めの姿勢、健康・娯楽あっての余生である。

sdgsと平和教育

第二次世界大戦後75年が経ち世界に「平和」が訪れたかと言えば、誰もYesと答える人はいないであろう。 自国の安全は確立しようとするものの、戦後も世界のあちこちで戦火は絶えない。

SDGsは2015年9月に開催された国連持続可能な開発サミットにおいて、全会一致で採択されたもので、その目的は「2030アジェンダ」として明らかにされている。その前文には、「我々はこの共同の旅路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないことを誓う」という力強い宣言があり、「その実現には、人々の知恵や技能の格段の進展や、意識改革を促す教育改革は根幹をなす必須条件であろう。」(諏訪哲郎 2020)とも訴えている。つまり、地球で生活する誰一人も取り残さないためには、全地球人が全力で知恵と力を振り絞っていかなければならず、その中でも教育が果たす役割は大きなものと言える。

戦争は人の心の中から生まれる 宗教 生まれ 言葉 あらゆる違いを認め会う寛大な心

心の中に平和の砦を築く ユネスコの憲章の思いを常に持ち続けたい。

ふれあい農園芋掘り~ 2月北区広報

教員時代から民主教育、子どもたちを再び戦場に送らない平和教育実践、

戦争に正義はない

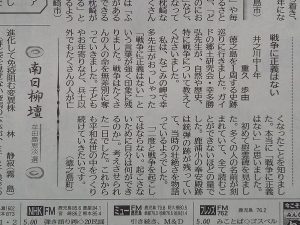

井之川中学フィールドワーク 歴史、戦跡学習の感想が南日本新聞に載ってた。

なごみの岬では武州丸慰霊碑の前で148名の御霊に平和を願い、約束した。77名の児童生徒。ゼロ歳児の赤ちゃんが5名。沖縄で聞いたイラク戦争帰還米兵の「戦争に正義はない」の言葉や戦争では報復が報復を呼びエスカレートする。海の藻屑となった子どもたちの夢、希望を奪った戦争。戦争は戦場で男が戦ったがその犠牲者は女性子ども老人たちすべてに及んだ。

「戦後私たちは平和を守ったが平和は作るもの、他国との友好的な外交が必要。平和な時代を君たちの手で存続させ築いてほしい」と語った。

奄美最古の土器、隆帯文土器のでた下原遺跡や線刻画から防空壕まで戦跡を歩いた。修学旅行の事前学習兼ねての徳之島巡りだった。