11月19日 徳生研のメンバーで戦跡巡り。「終戦があと3日遅れたら徳之島は攻撃対象だった」。十数年前天城中学校の1年生に語ったとき麻生先生は涙ぐんでしまった。あとで涙の訳を聞いたら「3日の終戦遅れで、もしかしたら愛おしいこの子たちが居なかったかもしれないと思ったらたまらなかった」。戦前ともいえる国際、国内の情勢をもっと真剣に反戦・平和を子どもたちに伝えるべきだ。戦跡をめぐって思うことは「過去の事でない、今から起こりうるかもしれぬ悪い事態を回避する平和教育の実践」の大切さだ。外国を対岸の火事とせず、知って、語り、伝える営みをしてほしい。「戦争はいつのまにかやってきた。」戦争に巻き込まれたらラジオ・テレビNHKも国営放送で、マスメディアは戦争を鼓舞し若者は再び戦場に送られる。徳之島で上陸作戦の模様がTV放送された。島出身者(19歳)は「災害救助隊としての自衛隊に憧れて入隊した」という。自然災害で活躍する自衛隊に留まってほしいものだ。いざ戦争になれば領土奪還は自衛隊の責務だが島民の命を守ることは不可能だと、皆知っている。「平和外交」に力を入れるべき、若者はゲームの戦争ぐらいの知識しかない、負けたらリセットしてもう一回、というゲームのようなわけにはいかない。

Category Archives: その他

フィールドワーク面縄中

ユネスコ九州ブロック研究会 吉野ヶ里遺跡

奄美市議選 幸多たくま 当選!

武州丸と平和を考える会 慰霊の夕べ

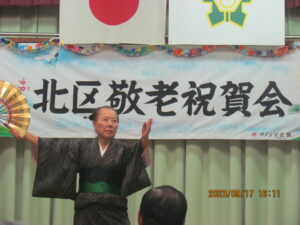

敬老祝賀会2023北区集落

本日敬老の日を迎えられた皆さん

誠におめでとうございます。

この3年間コロナウイルスに対する防衛、他人への気配りなど多くの事を経験しましたが、やっと当たり前の日常が戻ってきました。

さて、この北区集落に住んでいる皆さんは いろんなご縁 一期一会(いちごいちえ) があって毎日を過ごしていらっしゃいます。

島を離れた子どもたちや孫たちもまた今日の日をよろこんでいることと思います。

先日町内の、99歳白寿のお祝いに参加する機会がありとても感動しました。

ご本人のスピーチで、「農業・野菜作りの研究をしている、」さらに島の基幹産業サトウキビにも触れ「サトウキビは以前36万トンもあった。伊仙・徳和瀬2つの工場を維持存続させるため20万トンは確保したい、」などと思いを語りました。

人生を前向きにとらえ、やりたいことをやる、その意欲が長寿の最大の秘訣だと感じました。

さて、北区で80歳を迎えた新敬老者は 今年総勢85名でした。そして本日の出席者三四名

97歳の川畑チヨさんは大正15年(1926)に生まれています。昭和元年の年です。

元気いっぱい溌剌(はつらつ)としています。

95歳の作山キヨさんはグラウンドゴルフを楽しみ、本日はマドロスさんを踊ります。

男性 最長寿者は幸田隆久さん94歳 家にはスポーツマンで鳴らした数々の賞状が山と積まれています。

今年は日本復帰70周年を迎えます。

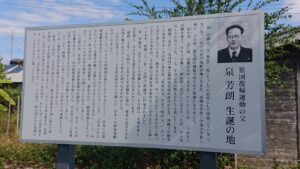

日本復帰の叫びは徳之島の歴史家前田長英氏が米軍統治下で訴え、学徒出陣でフィリピンから帰った為山道則氏が1950年宮崎から全国にのろしを上げて始まり、翌年泉芳朗が名瀬で復帰協議会議長として断食祈願、奄美のガンジーとして日本復帰の功を奏したことを忘れてはなりません。

このような戦中・戦後の激動の時代に、

苦しみと復興への歩みを経験した皆さんは歴史の語り部です。

皆さんの体験、生きる力は、必ず私たちに勇気と希望を与え私たちの心を豊かにし、生きた証として連綿と伝承されることでしょう。私たちが住む亀津北区集落は、明治時代徳之島学問発祥の地とされた安住寺跡に亀津小学校があり、さらには 薩摩藩政時代は蔵屋敷がおかれた徳之島高校、学校教育では厳君無処罰 龍野定一先生の生まれジマ。大瀬川沿いの稲作地帯でもありました。

徳之島は子宝、長寿の島です。そして島の人々は「結」という絆で結ばれています。

北区に住むわたしたちは、幸福感世界一といわれるブータンの国に、勝るとも劣らない幸福感を享受していると確信します。

最後に(本日はご多忙の中お祝いに駆けつけてくださった高岡町長はじめご来賓の皆様ありがとうございます。)

敬老者の皆様をいつも暖かく支え、見守ってくださるご家族の皆様、地域の皆様にも感謝申し上げます。

敬老者の益々の健康長寿をご祈念して、お祝いの言葉とさせていただきます。

本日は誠におめでとうございます。2023年9月17日

防災訓練研修会実施

7月1日土曜日 午後1時30分から3時30分

防災訓練研修会が区民30名の参加で実施された。まず、東日本2011年3.11から学ぶ津波時の対応を学習した。

津波のメカニズムを学習し、更に「津波時にはそこを離れるのではなく、高台へ移動」「災害時の教訓として①想定にとらわれず行動すること②状況下において最善を尽くす、更なる行動へ③率先避難者であれ」と学習。防災学習は学校と地域が一体となって行うべき。学校での防災教育は10年20年30年後、子ども、若者、親の世代へと引き継がれる。長いスパンで防災教育をすべき。

「津波は来るから」の意識を常にもつこと。子どもの高台避難行動が「群集行動」として命が助かった。

防火訓練では「煙発生の中をどう対処するか、マスク・布で口鼻をふさぎ背を低くして有毒ガスを吸わない」30、40cm先しか見えない中を消防団員の誘導で部屋から脱出する経験を全員がした。

消火器の使い方を高齢者、親子で学んだ。

講演の前に災害時の炊き出し、炊飯研修では社会福祉協議会の元田事務局長が炊飯袋の使用方法を説明、コメの量・だし汁・空気を出さないと破裂するなど注意事項を説明しながら50個を熱い湯の中に入れ30分ほどで完成。

この機会に衛生的で災害時の必要性から500袋を公民館に備えた。

3.11を教訓とする学習、煙の中の脱出、その恐怖と対策、心得など多くを学んだ。

4年ぶり高齢者芸能大会

高齢者クラブ総会終了後、4年ぶりに懇親会カラオケ

10年前熊本宇城市の研究会に講師 戦時中の疎開多くは 鹿児島県外だった?なぜ

|

2013年 8月 26日 (月)

熊本県宇城市平和教育研究集会奄美の歴史、平和教育実践を知りたい!紹介があった、ということで熊本県宇城市松橋に行った。教職員の平和教育研究集会である。まず「徳之島への米軍基地移設反対闘争」を30分のビデオで語った。そしてここまで徳之島が戦えたのはなぜ!?の問いに応えるために奄美・徳之島の歴史をあまんゆ、中世の時代、海民の活躍や島んちゅ(島人)の動きとカムィヤキ文化圏、黒潮文化など島国や諸島が狭い考えなど劣等感でなく「海」が島々を結び海民が重要な役割を果たしていたこと。鹿児島県人であって、歴史、文化も気候も異なる奄美。さらに植民地であった時代の誇りは薩摩的「近代化、明治維新」でなく「差別に耐え生き抜いた歴史」が誇りである、違いなどを語った。そして今、そのことを胸を張って発信できる時代であることを。 鹿児島県本土の人が奄美を蔑視した時代もあった。「学生時代 団体で競技の選手として宿泊した旅館に一人で行ったら『島の人はダメ』と断られた」事例、昭和40年当時の話。 |

|

| << | ▲ | >> |